Conscience du Réel — Espace-Temps — Sylvain Lebel

Espace-Temps

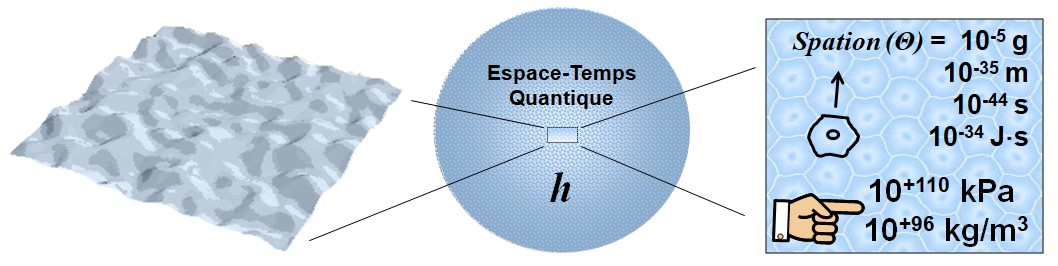

Spation — Unité élémentaire de l’espace-temps

Résumé : Cellule discrète d’espace-temps (ordre 10^-35 m / 10^-44 s) définissant un quantum d’espace, de temps, de masse et d’énergie.

L'hyper-volume à six dimensions (6D) correspondrait à un domaine cosmique : c'est de lui que naîtrait ce que nous appelons l'espace-temps. Mais cet espace-temps ne serait pas un continuum, comme le suppose encore la physique classique, mais une structure quantique, faite de cellules discrètes. Ces cellules — désignées sous le nom des spations — constitueraient l'unité élémentaire de l'espace-temps. Chacune d'elles représenterait un quantum d'espace, de temps, de masse et d'énergie — autrement dit, une unité élémentaire d’espace-temps.

Le spation n'est pas une particule, mais une cellule de structure, une unité fondamentale. Toutes les grandeurs caractéristiques du spation — taille, durée, masse, énergie et pression — se déduisent directement du principe de saturation ρ ⋅ C = k, sans recours à d’hypothèses externes. Sa taille moyenne est de l'ordre de 10-35 mètre, son temps de traversée par une onde de l'ordre de 10-44 seconde, sa masse de l'ordre de 10-5 gramme, et son énergie élémentaire est de l’ordre de 2×109 joules correspondant à l’énergie de Planck — celle du seuil où les effets quantiques et gravitationnels se confondent. Ce sont là les valeurs qui définissent le seuil en deçà duquel nos concepts classiques de temps, d'espace, de masse ou d'énergie cessent d'avoir un sens isolé.

Les spations seraient en perpétuelle agitation, comprimés les uns contre les autres dans une densité extrême,exerçant mutuellement une pression d’environ 4,63×10¹¹⁰ kPa (soit 4,63×10¹¹³ Pa), valeur correspondant à la pression de Planck, limite où la densité et l’énergie deviennent indissociables. De même, leur masse volumique atteindrait des valeurs de l'ordre de 1096 kg/m³, rendant le concept même de "vide" très relatif : ce qu'on appelle communément "le vide de l'espace" ne serait en réalité vide que de matière ordinaire, mais non de substance réelle. Ce "vide relatif", saturé mais compensé, pourrait être à l’origine de la constante cosmologique, interprétée ici comme la signature macroscopique des fluctuations du milieu spationique.

Or, si l'on accepte que l'énergie soit quantifiée, alors l'équation d'Einstein E = mc² implique que la masse aussi est quantifiée : l'existence d'un quantum d'énergie implique celle d'un quantum de masse, et donc d'un quantum d'espace-temps. Cela signifie que la matière ne peut pas être divisée à l'infini : au-delà d'un certain seuil, on n'obtient plus des particules, mais des spations. Et ce sont eux, selon ce modèle, qui constituent le substrat de tout ce qui est.

Mais avant d'aborder la matière elle-même, il est essentiel d'explorer certaines propriétés spécifiques de l'espace-temps, ou du moins quelques manières fonctionnelles de le représenter — afin de mieux comprendre comment la matière, l'énergie et les forces fondamentales peuvent en émerger.

Viscosité dynamique de l’espace-temps

Viscosité dynamique — Mémoire et inertie du milieu

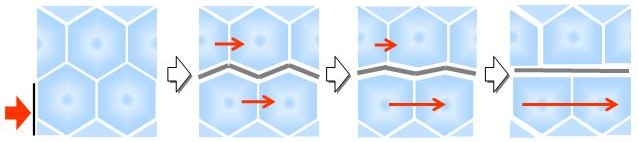

Résumé : Le milieu des spations agit comme un fluide très dense : forte viscosité aux faibles différentiels, glissement accru au-delà d’un seuil.

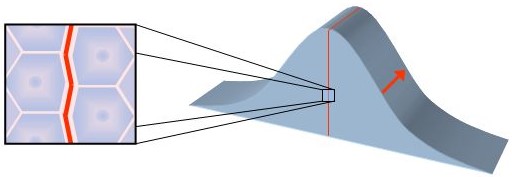

Le milieu cellulaire constitué de spations ne serait pas rigide, mais doté d'une viscosité dynamique. Cela signifie que les cellules d'espace-temps peuvent glisser les unes par rapport aux autres, mais non sans interaction : tout mouvement local dans le milieu entraîne un effet de bousculement, de transmission ou de résistance au mouvement.

Concrètement, lorsqu'un ensemble de spations est mis en mouvement, il entraîne ses voisins. Ce déplacement rencontre une forme de résistance interne, une viscosité, semblable à celle d'un fluide très dense. Toutefois, ce comportement n'est pas linéaire : tant que la vitesse différentielle entre deux zones du milieu reste inférieure à un certain seuil, la viscosité est plus forte, comme si le milieu cherchait à résister plus fermement à un mouvement lent qu'à un mouvement rapide. Inversement, au-delà de ce seuil, le glissement devient plus libre, presque sans résistance.

Il en résulte que ce n'est pas uniquement la masse ou l'énergie qui oppose une inertie à un changement d'état, mais l'espace-temps lui-même, en tant que substrat dynamique. Cette propriété est capitale : elle rend possible la transmission d'une impulsion, la propagation d'une onde, la conservation du mouvement — bref, la mécanique telle que nous la connaissons. Sans cette viscosité, aucune mémoire du mouvement, aucune inertie, aucune interaction différée ne serait possible.

Interactions sub-spatiales

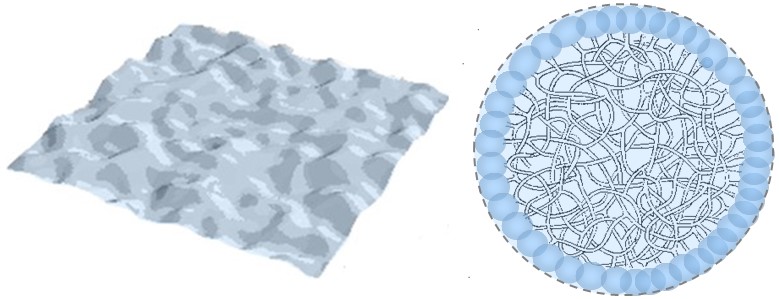

Réseau sub-spatial — Intrication et échanges non locaux

Résumé : Les spations, interfaces 3D d’un être 6D, s’influencent non localement via une trame cachée d’échanges d’énergie/information.

Les énormes fluctuations d'énergie observées dans le vide quantique ne peuvent s'expliquer uniquement par des interactions locales entre spations, comme celles d'un gaz chauffé enfermé dans un contenant. Il faut envisager des interactions plus profondes, plus fondamentales, que l'on pourrait qualifier de sub-spatiales, car elles précèdent et dépassent la simple structure géométrique de l'espace-temps.

Chaque spation, rappelons-le, n'est pas un objet isolé, mais une interface tridimensionnelle d'un être à six dimensions. Son état — sa forme, sa taille, sa masse apparente, sa présence — n'est donc pas fixe, mais fluctuant, intriqué avec ceux d'innombrables autres spations dans l'univers. Cela signifie qu'une pression exercée localement sur un spation pourrait se répercuter instantanément ailleurs, sur d'autres spations, même très éloignés.

Ces interactions sub-spatiales formeraient une trame cachée, non-locale, responsable d'échanges d'énergie et d'information ne respectant plus les limites classiques de la propagation dans l'espace ou dans le temps. C'est cette intrication profonde entre spations qui serait à l'origine du bouillonnement quantique : un état de perpétuelle fluctuation, où présence et absence, expansion et contraction, surgissement et effacement se succèdent à une échelle qui échappe à nos représentations habituelles.

Autrement dit, le vide quantique ne serait pas vide, mais une mousse d'existence ultra-connectée, en perpétuelle effervescence, où chaque événement, aussi infime soit-il, affecte la totalité.

Inflaréaction

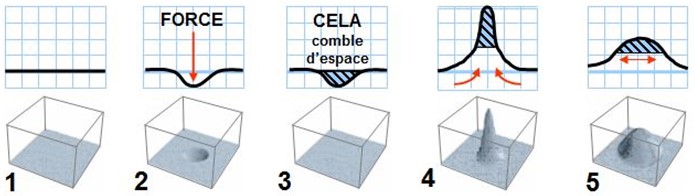

Inflaréaction — Mécanisme génératif de forme et d’énergie

Résumé : Une contraction locale emprunte de la densité au reste du milieu et rebondit, générant une dynamique amplifiée et cohérente.

Dans un liquide, lorsqu'une force est exercée sur un volume, les particules de fluide déplacées continuent à se mouvoir un instant après l'impulsion, entraînées par leur propre inertie. Il s'agit d'une dynamique bien connue. Mais si l'espace-temps est constitué de spations, et que ceux-ci sont faits de CELA, la dynamique n'est plus la même.

Lorsqu'une force est exercée dans l'espace-temps, elle contracte localement les spations. Mais contrairement à un fluide classique, cela ne laisse pas de vide. La substance du réel, CELA, par sa nature même, comble immédiatement toute réduction de densité. Il en résulte un emprunt de densité au reste de l'univers. Cela augmente momentanément la pression et la densité dans cette zone.

Mais cette réaction n'est pas purement passive. Le trop-plein ainsi formé rebondit, exerce une poussée inverse, et entraîne une dynamique auto-renforçante. Cette boucle de contraction-expansion, dotée d’un effet de rebond amplificateur, est nommée inflaréaction.

Ce phénomène rend compte de la manière dont une perturbation locale peut se transformer en phénomène énergétiquement cohérent, capable d'auto-organisation, et éventuellement de persister : comme une particule, une onde ou un quantum d'interaction.

L'inflaréaction constitue donc un mécanisme fondamental de génération de forme, d'énergie, de mémoire et d'identité dans l'espace-temps. Elle pourrait jouer un rôle central dans l'apparition des particules, des forces, et plus largement dans la dynamique quantique de l'univers.

Courbure de l’espace-temps — Pression et glissement

Résumé : Le différentiel de vitesse entre couches de spations accroît la pression locale (inflaréaction) et la courbure macroscopique.